必要を超えた便利と、私たちの生活

便利さは人間の生活を豊かにしてくれます。

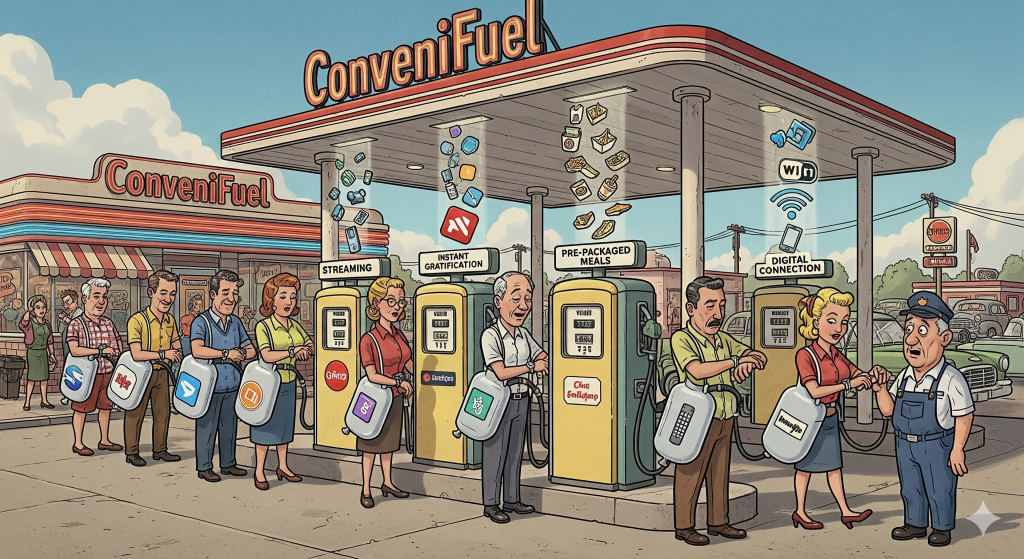

しかし、便利さには「必要を超えた便利」という側面があり、その発展の歴史を振り返ると、必ずしも生活に不可欠だったわけではないものも多くあります。

例えば、江戸時代の人々に「もっと早く移動するには何がほしいか」と聞いたとしても、今の新幹線のようなものは想像できなかったでしょう。

当時の人は徒歩や馬、船、駕籠(かご)で十分に生活できていました。

移動手段は生活の必要に応じて発展してきましたが、現代の便利の多くは「必要に応じて生まれた」わけではなく、技術や社会の余力によって生み出されたものです。

便利の進化

現代社会における便利は、生活を効率化するだけでなく、想像を超えたスピードや選択肢を私たちに与えています。

スマートフォンやインターネットは、その典型です。

もともとは「遠くの人と連絡を取りたい」という必要から発展した電話や郵便が、今ではほとんど瞬時に世界中の誰とでもやり取りできる環境に進化しました。

こうした便利さは、私たちに多くの時間を節約させる一方で、新たな負荷も生んでいます。

常に情報が届き、返答を求められる環境は、仕事や生活のスピードを加速させます。

便利さの恩恵で自由時間が増えたはずなのに、逆に「対応しなければならないこと」が増え、心理的負担も大きくなっているのです。

過剰な便利がもたらす弊害

スマートフォンを使えば、指先一つでなんでも済ませることができる世の中です。

これらの便利さは、私たちの生活を確かに豊かにしてきました。しかし、便利さが行き過ぎると、逆に私たちの生活にどんな影響を与えるのでしょうか?

便利さが行き過ぎると、私たちは「手間をかけること」や「待つこと」を避けるようになります。

例えば、オンラインショッピングで翌日には商品が届く便利さは、買い物の楽しみや選ぶ楽しみを奪ってしまうことがあります。

また、タクシーをすぐに呼べる便利さは、歩くことや公共交通機関を利用する機会を減らし、健康面での影響も懸念されます。

さらに、便利さを追求するあまり、他者とのコミュニケーションの機会が減少し、孤独感や社会的なつながりの希薄化が進んでいるとも言われています。

「不便益」の視点で見る新たな価値

京都先端科学大学の川上浩司教授は、こうした便利さの弊害に対抗する概念として「不便益(benefit of inconvenience)」を提唱しています。

不便益とは、「不便だからこそ得られる益」のことで、あえて不便を選ぶことで、創造性や主体性、他者とのつながりを深めることができるという考え方です。

川上教授は、例えば「遠足のおやつを300円以内に制限する」という不便さが、子どもたちにとっては「自分だけの組み合わせを考える楽しみ」や「買い物の工夫」を生み出すと指摘しています。

また、介護施設であえて「バリアアリー(障害物)」を設けることで、高齢者が自ら歩く意欲を持ち、身体機能の維持につながるといった事例も紹介されています。

現代社会における「不便益」の実践

では、現代社会において「不便益」をどのように実践すればよいのでしょうか?

一つの方法は、「手間をかけること」を意識的に取り入れることです。

例えば、手作りの料理をすることで、食材選びや調理の過程を楽しむことができます。

また、わざと遠回りをして歩くことで、街並みや自然の変化を感じることができます。

こうした「不便」を取り入れることで、日常生活に新たな発見や喜びを見出すことができるのです。

まとめ

便利さが進化する現代において、あえて「不便」を選ぶことが新たな価値を生み出す可能性があります。

川上浩司教授の提唱する「不便益」の視点を取り入れることで、私たちの生活はより豊かで創造的なものになるのではないでしょうか。

みなさんも、「これ、不便だなぁ」と感じた際には、”不便であるが故に得られること”を思い浮かべてみてください。次の瞬間には、ちょっとはマシな気持ちになっているのではないでしょうか。

便利さと不便さのバランスを見直し、日常における「不便益」の感覚を持つと良いことがあるかもしれません。

R&D本部 HT