先日、知人が運営する京都のギャラリーを訪れました。久しぶりの再会で、20年ぶりくらいでしょうか。学生時代にバスで連れて行かれた寺院の記憶しかない私にとって、京都の街並みはどこか新鮮で懐かしいものでした。

駅は観光客であふれていましたが、目的地のギャラリー周辺は静かで観光客の姿はほとんど見られませんでした。予定より早めに到着したため、時間をつぶすべく自転車を借りて賀茂川周辺を散策しました。澄んだ空気の中でのんびりと過ごした後、ギャラリーへ向かい、久しぶりの再会を楽しみました。

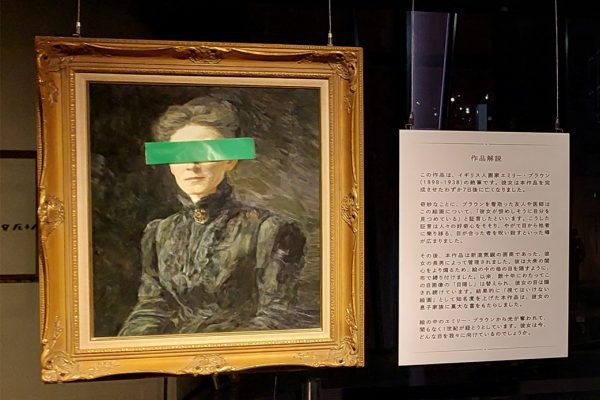

しばらくして、作品を展示しているアーティストご本人が到着し、興味深いお話を直接伺うことができました。その時間はとても有意義で楽しいものでした。ただ、少し残念だったのは、アーティストの方々が口を揃えておっしゃる「日本ではアートを購入する人が少ない」という現実についてです。近隣の国々ではアートを日常に取り入れる文化が広がっているようですが、日本ではまだその意識が低く、才能ある若いアーティストたちが十分に育たないといった課題があるそうです。

「継続は力なり」という言葉がありますが、traditional illustrations(伝統的なイラスト)とdigital art(デジタルアート)の違いを問わず、人の心を揺さぶる作品を創り上げることは決して簡単なことではありません。それでも、何十年後、何百年後に日本のアートがどのように進化しているのか、とても楽しみに思います。

reflection:AIの進化によって、これまで多くの時間が必要だった作業が短時間で可能になり、それが「アート」と呼ばれるべきかどうかは別の話になりますが、自分が「アート」として評価するかどうかの基準は、作品を見たときに心が動き、「このアーティストの他の作品も見てみたい」と感じられるかどうかということ。でしょうか。。

フィールドボード推進室 3N